Medical Dostoevsky&My Dostoevsky

Д(デー)創刊号 発行・編集「Д」同人 1975年12月1日

ドストエフスキーの作品の女たち(一)ソーニャ

下原(佐伯)康子

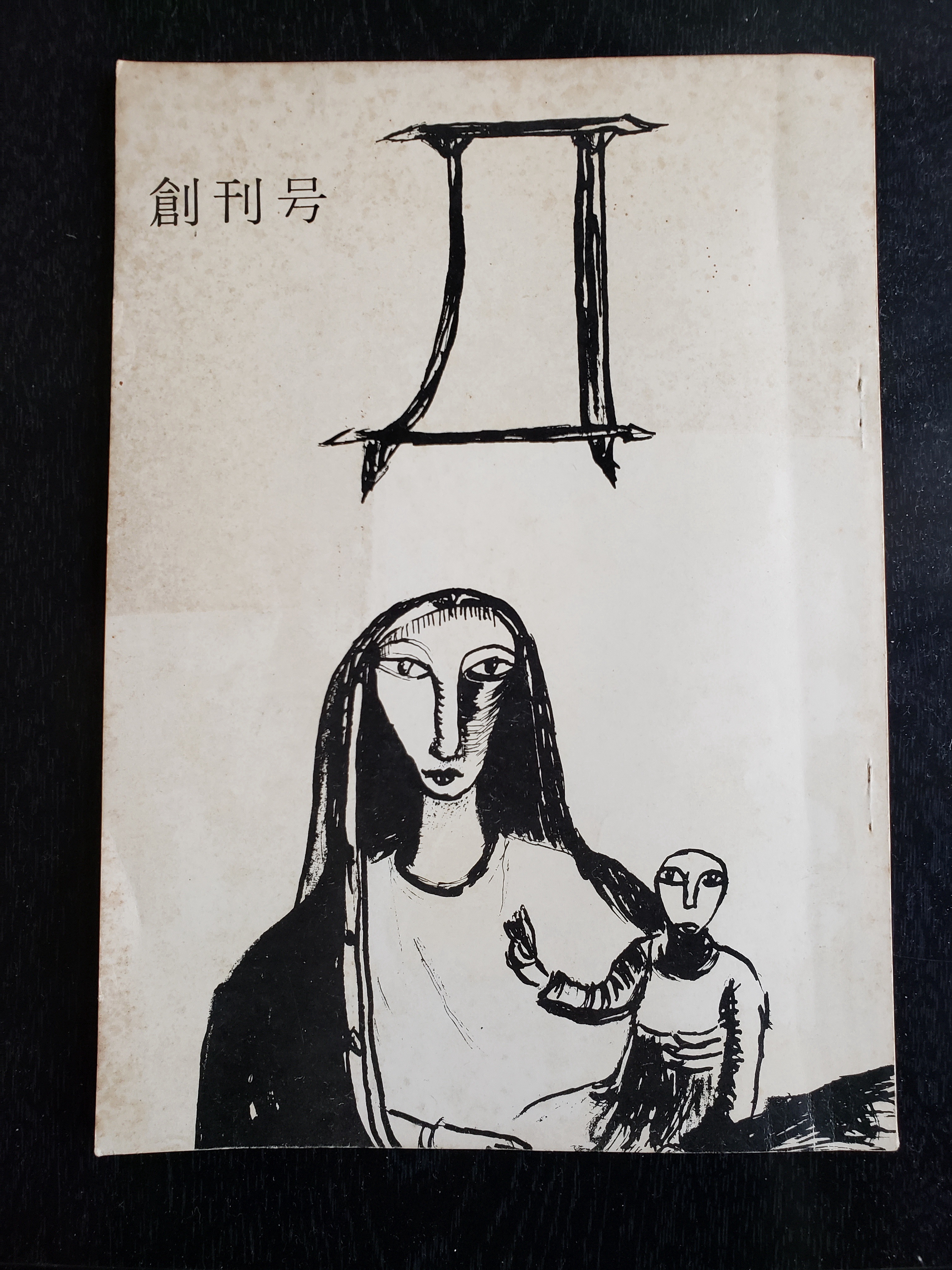

小山田チカエ 画

ドストエフスキーの作品にあらわれる女には二種類のタイプがある。「一人立ちしている女」と「一人立ちできない女」だ。前者は「実在的」、後者は「空想的」だ。「一人立ちしている女」は、気づくかぎり三人いる。『地下室の手記』のリーザ、『罪と罰』のソーニャ、『悪霊』のマリヤだ。一方、「一人立ちできない女」は美しく情熱的な破滅型のヒロインたちである。『白痴』のナスターシャとアグラーヤ、『悪霊』のリーザ、『カラマーゾフの兄弟』のカテリーナなどである。グルーシェンカは後者のタイプだが、ドストエフスキーの女の中ではめずらしく生身の身体を感じさせ、一人の女としてのイメージを浮かべやすい人物である。

ところで、ここで「一人立ちしている」といったのは、その描かれた人物が一個の生きた人間として、それぞれが独自の明確なイメージを備えている、ということを強調しているわけではない。そういう意味ではドストエフスキーの人物は「一人立ち」に成功しているとはいえない。バルザックの人物なら完璧だ。彼らは明確な個性を持ち、その性格の権化のような姿で現れ、首尾一貫した行動をする。その姿は鮮やかに目に浮かぶ。どころが、ドストエフスキーの人物となるとそうはいかない。彼らに性格というものがあるだろうか。時として姿かたちさえもさだかではない。ドストエフスキーは特別な、象徴的あるいは予言的な意味を持たせる場合以外には外面描写ということに興味を示さなかった。イワン・カラマーゾフがどんな姿をしていたか、けっきょくわからない。バルザック風の人物は周囲を見まわしてみつけることは可能だ。ではドストエフスキーの人物はみつかるだろうか。思い当たる人物がいるだろうか。もし、いなければ、彼らにリアリティーはないことになるのだが。

ドストエフスキーの人物にリアリティーがあることは疑えない。彼らは確かに存在する。一人だけ思い当たる人物がいる。それは「自分自身」である。ドストエフスキーの人物には、ごくささいな登場人物にまで「これは自分だ」と思わせるようなところがある。もっとも、本当はささいなどうもいいような人物など、ドストエフスキーの作品のどこを探してもいないのである。登場人物を道具立てとしてだけ描くようなことは決してなかった。出番の少ない人物にも、ちゃんと平等に魂を与えた。だからどの人物の中にもドストエフスキー自身をみいだすことができる。そして、そのことは読者が自分自身を発見することでもある。ドストエフスキーのリアリズムは、他者を自己にたぶらせてしまうほど徹底していた。ドストエフスキーの人物がもっているのは、そういった種類のリアリティーなのである。しかし自己が他者とかかわりを持たないかぎり「なんでもない」と同様に、ドストエフスキーの人物も単独では意味を持つ現れ方をしない。相手を必要とする。彼らはペアにして考えてみるべきだ。興味深いペアがいくらでも思いつく。ムイシュキンとスタブローギンは登場人物のほとんどとペアになっている。

さて、「一人立ちしている女」と「一人立ちできない女」に話をもどそう。前者は「実在的」後者は「空想的」なのだが、それはこの「ペアの関係」における彼女たちのありかたについていえることなのだ。「空想的」な女の恋愛関係もまた空想的である。ムイシュキンとナスターシャ、ムイシュキンとアグラーヤ、スタブローギンとリーザ、ドミトリーとカテリーナ。これらの関係は恋愛と呼ぶにはあまりにも空想じみている。まるで夢のようなものだ。それにしてもなんと強烈な魂を奪い去ってしまうような夢だろう。この夢が彼女たちの存在理由になっている。ムイシュキンがいなければナスターシャはいない、アグラーヤもいない。

一方でこれらとは異なるペアがある。リーザと地下生活者、ソーニャとラスコーリニコフ、マリヤとスタブローギンだ。この三人の女に共通しているのは、彼女たちが「空想家」ではないことである。ソーニャはリーザの延長線上に立っている。マリヤは三人の中でおそらくもっとも大きな可能性を秘めている、アリョーシャに匹敵する人物のように私には思われる。彼女が狂女なのは奇妙な逆説だ。リーザもソーニャも哀れな娼婦である。しかし、真に聡明といえるのはこの女たちなのだ。三人とも「みぬく力」をそなえている。リーザは地下生活者の“不幸”を、ソーニャはラスコーリニコフの“罪”を、マリヤはスタブローギンの“虚偽”をみぬく。どうみても哀れでみじめな女たちに、ドストエフスキーは望みをたくせるような、なにかを与えている。彼女たちを深く知ることは意味深いことであろう。

ソーニャがラスコーリニコフに聖書を読んできかせる場面は多くの秘密と謎と予言に満ちている。注意して読めばよみほどソーニャが身近に感じられるようになるようだ。ラスコーリニコフはソーニャに「ラザロの復活」の部分を朗読することを強要する。ソーニャはためらう。そこは次のように書かれている。

「ラスコーリニコフはなぜソーニャが自分に読んでくれるのをためらうのか、いくらかはそのわけを察していた。だが、そのわけがわかればわかるほどますますいらだって強引なくらい朗読を固執した。いまの彼女にとって、自分の“いっさい”をさらけて裸になるのがどんなにつらいことか、彼にはわかりすぎるくらいわかっていた。彼はまた、この“感情”こそが彼女の真の“秘密”を形成しているのだということも理解できた。」(江川卓 訳)

ソーニャの“いっさい”、ソーニャの“秘密”とはいったい何だろう。信仰のことをいっているのだろうか。そうかもしれないが、ドストエフスキーはそう書いてはいない。「この“感情”こそが彼女の秘密だった」と書いているのだ。この感情は信念や確信などとはほど遠い。「いろんなことを感じ始めた子どものころ彼女の胸に生まれ、つらい日々をとおして彼女の“いっさい”になりはしたけれど、それはやはりたよりない感情にすぎなかった。」それは溺れるもののわらのようなものだった。口に出せば滑稽にしか聞こえないか、あるいは荒唐無稽になってしまうような、そのようなものだった。どうしても秘密にしておかざるをえないものだった。だがソーニャはこの秘密をラスコーリニコフに、彼だけにわかちたいと願う。彼女自身にもなじみのある彼の「罪」と「不幸」をみてとったからだ。

一方、ラスコーリニコフはソーニャを意地悪く観察する。彼にはソーニャの“秘密”がいくらかは予想できるが、それは奇妙なありえないことのように思われる。それでソーニャを試そうとするのだが、本当はそんなことのためにソーニャのところに来たのではないのだ。試されるのは、むしろラスコーリニコフであるべきはずなのである。彼はなぜソーニャのところへ来たのだろう。救いを求めにはない。後悔するためではない。説明するためではない。おしゃべりをするためではない。空想するためではないのである。彼のなかにあった運命的な力が彼をソーニャにひきつけた。彼女に会う以前、マルメラードフに話を聞いたときから、ラスコーリニコフはソーニャを考えついていた。彼のなかにソーニャはいたのである。

ソーニャにはラスコーリニコフの思想や観念が理解できない。しかし、彼女の真の聡明さは、かれの罪と不幸をみぬいた。みぬく以前に予感さえしていた。ソーニャのなかにもラスコーリニコフがいたのだ。二人の魂はにかよっている。ラスコーリニコフはソーニャに「君もぼくと同じだ」という。ソーニャは密かにつぶやく。「あなたも私のようになるでしょう」。彼にも奇跡が起こるだろうか。

ソーニャとラスコーリニコフは、一組の男女というより兄妹のようだ。燃え尽きそうなローソクのもとで、肩を寄せあう幼い兄妹だ。兄は利口な口をきいて妹をおどしたりするけれど、どことなくたよりない。小さなおとなしい妹は、黙ってじっと兄をみつめている。彼女は兄が恐ろしくもあるが、それよりなにより、この愛する兄が可哀そうでならないのである。

ラスコーリニコフとソーニャの間で、リザヴェータの存在を忘れるわけにはいかない。ラスコーリニコフはリザヴェータのことをめったに思いださないが、これはちょっと奇妙な感じのすることである。老婆はともかく、リザヴェータを殺してしまったことは後悔してもよさそうに思えるからだ。しかし、ここにはドストエフスキーの「トリック」があるのかもしれない。リザヴェータを思い出させることを注意して避けているのかもしれない。ラスコーリニコフがソーニャに自分の「空想的」な殺人について“おしゃべり” をするときにはリザヴェータの姿は見えない。しかし、告白の瞬間、ラスコーリニコフはソーニャのなかにリザヴェータを見る。思い出すのではなくまさしく“見る” のである。それは意識や観念や空想とはまったく異なるものだ。彼が見たのは、新しい現実かもしれない。そしてそこにソーニャが立っている。

(未完) Д(デー)は創刊号で終わった。