ドストエフスキーとてんかん/病い

<抜粋>

『書きたがる脳 言語と創造性の科学』

アリス・W・フラハティ著 吉田利子訳 ランダムハウス講談社 2006

第1章 ハイパーグラフィア──書きたいという病(P.31-35)

二十五歳で危険な変容を経験し始めた青年を考えていただきたい。彼の意識の変容は、ある感情から──ふつうは恐怖だが、ときには恍惚感のこともある──始まる。発作が起こると、彼は頭を振りたて大声で叫び、手足を激しく振り回して、けがをすることもたびだ。発作が鎮まったあとは混乱し、話したり書いたりすることに困難を感じる。数日間、自分はもう破滅だという思いに捉われる。家庭的にも不安な要因はいろいろあった。彼の息子は長時間の発作の際に死亡し、父親もてんかんかアルコール中毒による発作で死亡。青年の相貌は左右が著しく非対称で、これは脳の発達異常に見られることが多い特徴だ。青年は気分の変化が激しく、強迫的な賭博癖があり、激怒すると暴力をふるい、刑務所で十年過ごした。同時に青年は非常に宗教心が強くて思慮深く、罪その他神学的なテーマについて考え続けた。セクシュアリティもまた異常だった。三十代半ばまでは性生活はほとんどなかったようだが、その後二度結婚し、浮気もした。

書くことへの関心は若いころから強く、金銭的に苦しかったのに作家活動に専念するために仕事を辞めた。創作活動によって心身の状態が悪化すると感じていたが、同時に病が重くなればばるほど良いものが書けると信じてもいた。彼は生涯に19作の小説と短編を書き、そのほかに膨大なノート、日記、手紙を遺したが、作品の多くはすざまじい勢いで口述筆記されたものだった。彼は書くという衝動を自分のなかにいるもう一人の人物の声として表現している。

いったいぼくは何のために、何のつもりで書く気になどなったのか?もし読者のためでないとしたら、頭のなかで思い起こすだけで、何も紙に移すまでのことではないではないか?──なるほど、そのとおりだ。だが、紙に書くと、何かこうぐっと荘重になってくるということもある。そうすると、説得力が増すようだし、自分に対してもより批判的になれるし、うまい言葉も浮かんでくるというものだ。そのほかに、手記を書くことで、実際に気持が軽くなるということもある。たとえば、きょうなど、ぼくはある遠い思い出のためにとりわけ気持ちがめいっている。これはもう数日前からまざまざと思い起こされて、それ以来、まるでいまいましい音楽のメロディーかなんぞのように、頭にこびりついて離れようとしないのだ。ところが、これはどうしてもふりきってしまわなければならないものである。こうした思い出が、ぼくには数百もあるが、その数百のなかから、時に応じてどれか一つがひょいと飛びだし、ぼくの気持を滅入らせるのだ。どういうわけかぼくは、それを手記に書いてしまえば、それから逃れられるような気がしている。どうして試してみてはいけないだろう?(江川卓訳『地下室の手記』)

神経学者はこの複雑な人物の複雑な性向──意識の変容、破滅意識から恍惚へと勝手に揺れ動く気分の変化、宗教的、哲学的気質、セクシュアリティーの変化、書きたいという圧倒的な衝動──の大半が、側頭葉てんかん、つまり大脳皮質の側頭葉に起因する発作の症状だと考えている。皮質のほかの場所から起こるてんかんにはこのような傾向は見られない。先の『地下室の手記』からの引用でおわかりだと思うが、この青年とはフョードル・ドストエフスキーである。

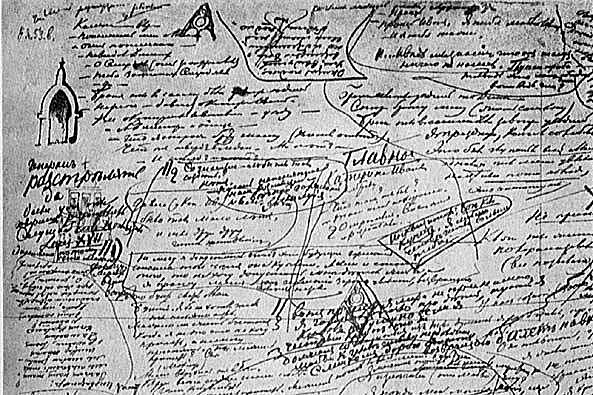

ドストエフスキーの原稿 『悪霊』

ドストエフスキーの原稿 『カラマーゾフの兄弟』第5章

いちばんよく知られているハイパーグラフィアの原因は側頭葉てんかんだが、これだけが原因というわけではない。それに常に才能ある作家が生まれるわけでもなく、それどころかそのほうがまれである。側頭葉てんかんが生むのは異常にモチベーションの高い作家だ。1970年代に神経学者のスティーブ・ワックスマンとノーマン・ゲシュウィンドが多数のこうした患者について報告し、二人の発表は大きな反響を呼んだ。当時、人格の複雑な側面を変容させる脳の特徴的変化については、わずかな事例しか知られていなかったからだ。科学者たちは研究の対象である現象に番号をふることができて、やっと安心する。まもなく彼らは番号をふれるほど多数のハイパーグラフィアの事例を集める簡単な方法を考えついた。てんかん患者に短い手紙を送り、健康状態を尋ねたのだ。ハイパーグラフィアでない患者の平均語数は78語。これに対してハイパーグラフィアと思える患者の方は平均5000語が連ねられていた。

ゲシュウィンドが報告しているハイパーグラフィアのある患者は、ドストエフスキーよりも典型的で、脳に損傷を負って数か月後に発作がおこるようになった。発作の始まりは胃がむずむずする感覚で、ときには墜落するか空中に浮遊するような気がすることもあった。脳波検査をすると、発作の合間でも右側頭葉でてんかんの棘波が出ていることわかった。この男性は何年か美術学校に通っていたが、傷害罪で数年の刑務所生活を経験していた。彼は最初の発作のころから大量の文章を書き始め、日記をつけ、歌や詩を創った。作品が盗まれることを恐れた彼は、家のあちこちに原稿を隠してまわった。ときには何時間もアフォリズムを書き続け、「一度始めると止められない」と言い、自分は「人生の根本的な疑問」について書いているとも言った。彼のアフォリズムの典型的な例は次のようなものだった。

・沈黙は最高の観察方法である。

・何がわたしを殺すのかを見ることさえできたら、わたしはこの愚かな眼を見開き、これほどのんきに過ごすのをやめることだろう。

・かつて、わたしは欲しいものをすべて手に入れていた。いま、わたしにあるのは自分、自己、わたしだけだ。

・会話のできる男たちは楽しいし、会話を返すことができる女性もそうである。

・娼婦は最高の妻になると聞いたことがあるが、誰が娼婦と結婚したがるだろうか?

古典に入る作品を書いたドストエフスキーのような作家と、この例のように風変りな魅力はあってもたいしたものを書いてはいない人物をひとくくりにして、何かいいことがあるのか?──わたしはあると思う。この両者は非常に違うが、彼らが書くこととてんかんという病にかかっていたことは偶然ではない。てんかんが書く引き金になっていると思われるのだ。それにてんかんではないが強い創作意欲をもった作家の創造性にとっても、側頭葉が重要な役割を果たしているという事実がわかってきた。てんかんのドストエフスキーは文学者としてのドストエフスキーを理解する手がかりを与えてくれる。それどころか、現在のハイパーグラフィアの患者についてわかっていることが、強い創作意欲をもったすべての作家の脳をのぞく窓になるかもしれない。

抜粋 第7章 暗喩、内なる声、詩神:宗教的体験と側頭葉(P.331-339)

側頭葉が宗教的体験に重要な役割を果たすことを示す二つ目の事実は側頭葉てんかんの人々の体験だ。多くは回心、掲示、ビジョンなどを含む鮮烈な宗教的精神状態を味わう。ドストエフスキーは自分の発作を「聖なる体験」と述べている。『白痴』のなかで、彼はムイシュキン公爵に自分自身と同じような発作を体験させている。

彼のてんかんに近い精神状態には一つの段階がある。(ただし、それは意識のさめているときに発作がおこった場合のことである)それは発作の来るほとんどすぐ前で、憂愁と精神的暗黒と圧迫を破って、ふいに脳髄がぱっと焔でも上げるように活動し、ありとあらゆる生の力が一時にものすごい勢いで緊張する。生の直感や自己意識はほとんど十倍の力を増してくる。が、それはほんの一転瞬の間で、たちまち稲妻のごとく過ぎてしまうのだ。そのあいだ、あらゆる憤激、あらゆる疑惑、あらゆる不安は、諧調にみちた歓喜と希望のあふれる神聖な平穏境に、忽然と溶けこんでしまうかのように思われる。(米川正夫訳)