熊谷元一研究

文芸研究Ⅱ下原ゼミ通信No.348

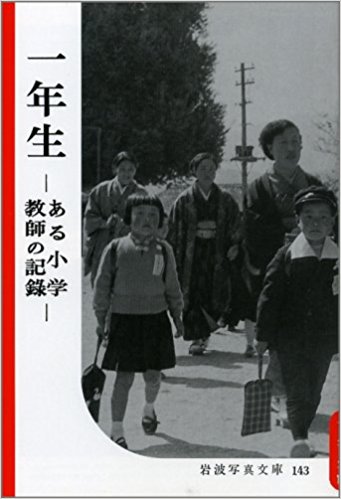

創作秘話 永遠の一年生

下原敏彦 モモ画

写真家・童画家の熊谷元一は、平成22年11月、都下武蔵野にある老人施設で101歳の生涯を閉じた。亡くなる前日まで元気にカメラの話をされていたという。通夜には、故郷の村人やメディア関係者のほか大勢の写真ファンが参列して別れを惜しんだ。

私もその一人だった。代表作『一年生』(岩波写真文庫)に魅せられて40年。被写体に自分を重ね『一年生』を一番の愛読書としてきた。それ故、訃報を知って、矢も盾もたまらず焼香に駆けつけた。列席者のなかには、写真展で親しくなった人もいた。その一人に熊谷を師と仰ぐ地元紙の老記者がいた。80に近い歳だが嘱託記者として、いまも地元紙に写真や記事を載せていた。私は「順風満帆の人生でしたよね」と挨拶して話しかけた。

熊谷は、アマチュアカメラマンながらプロ写真家をも凌ぐ華々しい足跡を残した。戦前戦中は大東亜省(拓務省)の満蒙開拓団写真班として活躍した。戦後は、郷里で小学校の教師をしながら村人や教え子を撮影した。それら写真作品は、どれも高い評価を得て、写真家熊谷の名を不動のものとした。しかし、老記者は「そうですなあ・・・」と、つぶやいて言葉を切った。何か否定的に思えた。私は、不思議に思ってたずねた。

「ちがうのですか。順風ではなかったのですか」

「辛いこともありましたからね」老記者は、そう言って渋顔をつくった。

「辛いこと!?」私は、眉をひそめて尋ねた。

「それは――」老記者は、一瞬言い淀んだ。それから口にしたことを後悔するようにつぶやいた。「知ってもせんないことですよ」

「どんなことですか?」私は、催促した。これまで熊谷の写真や童画、それに書いたものを見たり読んだりしてきた。それ故、熊谷の人生はほとんど知り得ている。そんな自負があった。それなのにまだ私の知らないことがあるらしい。

「どんなことがあったのですか」

「まあ、いろいろありますが、とくに『一年生』は辛かったんじゃあないですか」

「えっ!?あの『一年生』にですか?」私は、驚いて聞いた。

「ご存知ないと思いますよ。履歴にはありませんから」老記者は、そう言って押し黙った。写真家・熊谷元一には、いくつかの謎があった。その一つに終戦二カ月前に、「大東亜省」写真班の職を投げうって、故郷に帰ってしまったことだ。本庁の官吏に採用されたとき、村をあげて祝福された。村一番の出世頭と旗振って送り出された。それなのに熊谷は、終戦を待たずして故郷に戻った。この謎について、ある人は、こんな推理をしていた。

昭和20年8月15日、終戦の日、ある大新聞の記者が、戦時中、戦争協力したという悔いから新聞社に辞表を出し帰郷した。熊谷の突然の帰郷は、その前例のようなものではないかというのだ。満州で満州国の実態を知っとき、熊谷は、プロパガンダ写真を撮ることに耐えられなかった。それで終戦をまたずして退職した。もっとも、熊谷は自ら語ってはいない。熊谷は、その人生において、あくまで黙して語らずだった。熊谷に栄光をもたらせた『一年生』に写真家生命を賭さぬほどの出来事があるというのか。それはどんなことか。私は、是非、そのことを知りたかった。しかし、老記者は、深夜バスで郷里に帰るため時間がないからと断った。あまり話したくなさそうにも思えた。結局、その話は、それっきりになってしまった。ところが7年が過ぎたある日、老記者からこんな手紙が届いた。

【老記者からの手紙】

前略、熊谷先生が亡くなられてから7年、歳月の速さに驚くばかりの今日この頃です。さて、通夜の席では失礼した。貴君は、小生がうっかり口にしたことを知りたいと言った。でも、そのことは、先生にとって、あまり触れられたくない出来事だったので、小生は、話すのをためらった。しかし、年をとると昔のことが、思い出されるものだ。あの日の出来事が鮮明によみがえったりする。熊谷先生が『一年生』を撮り続けた意義を知るにも、あの出来事を伝えた方がよいのでは…そう考えるようになって筆をとったしだいです。

昭和30年9月4日、日曜日、あの日は、朝から残暑が厳しかった。私は、地方新聞の豆記者になったばかりだったが、大きな祝い事に連日、村の小学校に詰めていた。大きな祝い事というのは、私が尊敬する小学校教師の熊谷元一先生が、どでかいことをやってくれたからだ。人口3千人足らずの山村にとっても、それはもう開闢以来の名誉ある大事件だった。先生は、教師をしながら写真を撮っていた。戦前、私がまだ子供だったとき、先生が撮った村の写真を朝日新聞社が出版し、国内外から高い評価を得た。先生、若干28歳のときである。それが縁で、先生は大東亜省に写真班とし乞われ、満州国の開拓村を撮り歩いた。戦後は、私なら東京で、大出を振って写真家としての道を歩いたが、先生はなぜか、その道を行かず、また元の木あみ、生まれ故郷に還られて小学校教師の職につかれた。東京に憧れていた私には、不思議な限りだった。後で知ったが、先生は戦争の片棒を担いでしまったことを、ひどく悔やんでしまっていたようだ。私は高校をでると地元の新聞社に入社した。信州の山奥の村である。たいした事件も出来事もなかった。そんなとき、村にどでかい花火があがった。先生が撮った『一年生』の写真集が、並みいる有名写真家を差し押さえて日本一に選ばれたのだ。大新聞の一面ド真ん中に、熊谷元一先生の名前が載った。3面には顔写真や詳しい選考経過も掲載された。

1955年(昭和30年)8月30日(火曜日)毎日新聞一面中記事。山奥の蚕の村は、上や下へと大騒ぎになった。どのようにして、この慶事を祝ったらよいのか、村長はじめ教育長、小中校長からPTA、郵便局長らが会議を開いた。その結果、授賞式のある9月19日前に中学校の裁縫室で「一年生」の展覧会を行うことにした。

熊谷元一先生、第一回毎日文化賞受賞を祝って:祝・岩波写真文庫『一年生』写真展開催。1955年9月5日(月)~17日)(土)、9月10日、17日は 午後。11日は朝~夕まで一般公開。会場 会地中学校2階の裁縫室。

中学校の裁縫室は、二階の端にあった。畳二百畳の大広間だった。月曜の長礼の校長先生の話を、子供たちは、この裁縫室で正座して聴いた。私は、9月はじめから熊谷番として、先生の一挙手一投足を記事にしていた。そのことから、この展覧会も取材しながらの手伝いとなった。明日から子供たちに見せるということで、4日、日曜日、教職員、村の関係者などボランティアで展示作業をおこなうことになった。残暑のなか、展示作業は順調にすすんでいた。開け放たれた窓から、熱風とプールで遊ぶ子供たちの歓声がとびこんできた。

「今日が最後のプールですから、大勢きてるだに」

「それに、今日は日曜だら。春日の方の子はみんなきてるずら」

二年前、昭和28年、「一年生」が入学した年の7月に会地小学校に25m×15mのプールが完成した。中学と共用だったので、5分の1ほど水深が2mのところがあった。この時代、プールがある学校は、まだ珍しかった。数人の手伝いの先生たちは、談笑しながら、給食の味噌汁を作っている用務員のおばさんが運んできた麦茶を美味しそうに飲んだ。会地村は、春日村と宿場町駒場村の合併で成っていた。春日は、広い稲田がある地域で、水路はあるが泳げるほどの川はなかった。山間にある宿場町駒場の下方には天竜川の支流阿知川が流れていた。曲がり角に淵があって、子どもたちは、阿知川で泳ぐのがふつうだった。「そろそろモーター(昼を知らせるサイレン)が鳴りゃあせんかな」誰かが、言ったときだった。プールの騒音が、ぴたりとやんだ。どのくらいの静寂がつづいたろうか。その静まりに何か胸騒ぎがした。

「なにかあったのかな」若い先生が窓から身を乗り出してプール方向を見た。

「休憩時間でしょう」

「うちは休憩なしですね」

「そういえば」

「すみません」熊谷先生は、律義に頭をさげた。本当に申し訳なさそうだった。実をいえば、先生は、プールで遊ぶこどもたちを写真に撮りたかった。プールは二年前の1953年、先生が「一年生」を撮りはじめた年の7月に完成し、子どもたちは大喜びした。しかし、なぜか先生はプールで遊ぶ子どもたちの写真を撮らなかった。『一年生』には一枚も収録されていない。不思議といえば不思議だが、まるで暗示したかのようにカメラを向けなかった。それが、このときは展示作業が終わったら行くつもりでいたようだ。本当はいますぐ、子供たちが昼で帰ってしまわないうちに行って撮りたい。そんな様子だった。だが、先生は自分のために残暑のなか、展示作業してくれている皆のことを思ったようだ。自分だけ写真を撮るために、この場を空けるということは、できなかった。思えば、このときの迷いと遠慮が終生の禍根となった。しかし、その後に起きた悲劇を誰が想像できただろうか。宇宙の法則に「もし」はない。先生が、いくら悔やんでも悔やみきれない残酷な現実が起きてしまった。

「昼までに終わらせまい」そう言って女先生が組写真を脚立の私によこした。私は、一枚目のパネルを受け取ろうとしてつかみそこねた。「あっ」写真は、畳の上に落ちた。二人の子どもが写っていた。

「しげこちゃんとひろふみくんだ。ごめん」

若い女先生は、拾って写真に頭をさげた。西組の谷蕗子先生は、二年前は高校でたての新米教師だったが、いまはすっかりベテラン教師らしくなっている。

「すみません」私は、礼を言って写真を見た。仲良しの女の子と男の子が「さんすう」でおぼえた計算練習をしてあそんでいる。

「これ、わかる」

「どれ」

「三たす、五たす、四は」

「えーと、むずかしいな」

そんな会話が聞こえてきそうなほほえましい光景だった。だが、私は、自分が落としたせいか、何かいやな気がした。そのとき、突然プールの方から悲鳴のような怒号のような声があがった。何事か!?みんな窓に行って身を乗り出してプールの方角をみた。こどもたちが走ってくる。泣き顔だ。

「どうした、なにかあったんか」

「たいへんだ!」

「たいへんだ!!」

子供たちは口々にそう叫んだ。それを聞くと裁縫室にいた先生たちは、脱兎のごとく飛びだしていった。突如、プールの方角から起きた喧騒と静寂。出来事を知らせようと駆けてくる子どもたち。プールで、いったいなにが起きたのか。展示会場にいた人たちは、いっせいに飛び出して行った。何か事件か事故が起きた。私は新米ながら、早くもしみついたブンや魂が躍った。皆に先を越されまいと、もうスピードで階段を駆け下りて行った。誰もいなくなった裁縫室の畳の上に拾ってもらった3枚の組写真。突如、プールの方角から起きた喧騒と静寂。異変を知らせようと駆けてくる子どもたち。プールで、いったいなにが起きたのか。展示会場にいた十数人の人たちは、いっせいに飛び出して行った。一年生の写真だけが、畳の上に悲しげに散らばっていた。校舎を飛びだしたところで、駆けて来た子どもたちと出くわした。

「どうした、どうした」先生たちは、口ぐちにきいた。

「プールで、プールで」子どもたちは、興奮した口調で、ただそう叫ぶだけだった。私は、その声を潜り抜けブンや根性丸出しでプールに向かって走った。まずは現場だ。現場でなにがあったかこの目でみる。人の話はそれからだ。私が一番先頭になっていた。プールの脇に大勢の子どもたちが黒山の人だかりとなってかたまっていた。大半が小学生だったが、中学生もいた。彼らは、走ってきた私たちを一瞬、ちらっと振り返った。真っ黒に日焼けした顔に真剣な目がギラついていた。事件や事故の現場で感じるあの目だった。どの顔も、こわばっていた。私は、こどもたちを押し分けて人だかりの真ん中に入った。熊谷先生も他の先生たちにまじって追いついた。保健室の有賀先生が一生懸命、人工呼吸をしているのが見えた。下にいるのは小さな体で、低学年の子どものようだ。

「何年生か」

「なんねんせい」

「何年」

駆けつけた先生たちは口々に叫んで聞いた。自分の学年の子ではないかと必死だった。

「どこの組だ」

溺れた子どもの身元は、なかなか判明しなかった。しばらくして「三年生らしい、三年生だって!!」そんなささやき声が聞こえた。そして、突然「熊谷先生のとこの子だ!」とのさけび声。

その一声は、雷のように熊谷先生の全身を貫いた。先生は、一瞬地面に串刺しされたように動けなかった。次の瞬間、取り囲んでいる野次馬をかき分けて中に飛びこんでいった。黒の海パンをつけた男の子が仰向けに寝ていた。その上にまたがって有賀先生が人工呼吸をつづけていた。子どもの顔をみた。まぎれもなくさきほど落としたパネルの芦沢宏文君だった。

「あしざわくん!ひろふみくん!」

先生は、膝ついて耳元で名前を呼び続けた。だが、子どもは人形のように寝たままで、ピクリともしなかった。周囲の喧騒をよそに眠っているようにも見えた。知らせをうけて。村に唯一人の外科医者、橋下医院の橋下医院長が、バイクの後ろに乗って到着した。村に来るまではダム工事現場の医者をやっていたというひとで、治療は荒っぽいが腕はいいとの評判だ。重苦しいなかにも、淡い安ど感が流れた。つづいて警察署長がジープで到着した。少し遅れて春日地区の消防団員たちが非常事態を聞きつけかけつけてきた。しかし、芦沢君は、いっこうに息を吹き返さなかった。芦沢宏文君は、ジープに載せられ宿場町にある病院に向かった。皆、祈るような気持ちで見送った。これで助かるのでは、そんな一縷の望みを抱いていた。プールの周りにいた大勢のひとたちは、気が抜けたように散会した。夕方前の日差しは焼けるように強かったが、すすきの穂を揺らす風は、もう秋風だった。

プールに一緒にきていたのは、同じ三年生で、西組の女先生の組の子どもS・K君と一学級上の同じ部落の子ども3人だった。プールでは四年生の子は、同級生と泳いでいて、まったく気がつかなかったと答えた。ずっと一緒に遊んでいた吉原君は、職員室に呼ばれ、何度も、熊谷先生から情況を聞かれた。だが、吉原君は、よく覚えていなかった。確かに、きたときからずっと一緒にあそんでいた。しかし、ときどきは見失って、どこにいるかわからないときもあった。なにしろ最後のプールということで、大勢の子どもたちが、プールに入っていたのだ。はじめのうち、追いかけっこをしていたが、そのうち他の子もはいって遊んでいるうちに芦沢君はいなくなった。ほかのグループにいったのかと思った。思い出せることは、これだけだった。しかし、熊谷先生は、聞きだすことが時間を巻き戻せると信じてでもいるかのように、繰り返したずねた。吉原くんは、緊張と疲れでしまいには泣きだしてしまった。

※62年後の吉原君の証言、「あの日はお盆を過ぎた暑い日だった。僕たちは、3人でこの年、完成したばかりのプールに泳ぎに行った」(ショックの大きさからか『百年』誌と日にちにずれがあった。吉原君は、いまもあの日の事がトラウマになっている。)風がやんで蒸し暑い空気がよどんだ職員室は重苦しい空気につつまれた。沈黙のなかS・Kくんの鼻水をすすりあげる音だけが微かに聞こえていた。皆は、祈る気持ちで職員室に一台しかない電話機を見つめていた。長い長い時間だった。熊谷先生はS・Kくんを帰すと、自転車で宿場町にある病院に向かった。実った稲穂で黄色一色の海のなかを夢中でペタルを踏んだ。拭ってもぬぐっても汗が滝のように流れた。これが夢であってくれればいい。着いたら元気になっていた。何度も何度も祈った。だが、病院の玄関先に咲き乱れる夾竹桃の花や駆けつけた家族や親せき、消防団の人出のごった返しが、悲劇の現実を教えていた。なにしろ村で、こんな事故が起こるなど、村人は考えたこともなかった。これまで阿知川で、溺れた人の話はきかないが自然の川だけに心配はあった。だが、二年前に新しくできたプールができたことで、そんな心配も雲散した。近代的なプールで溺れる事故が起きるはずがない。村人は堅く信じていた。だが、起きてしまったのだ。病院周辺は、多勢のひとがいるにも関わらず異様な静まりをみせていた。芦沢くんの意識の回復をじっと待っていた。待つほかなかった。いつしか残暑はやんで、赤とんぼといっしょに涼しげな風がふきはじめていた。病院の待ち合い室で両親は、槌で打ち込まれたように無言で座りこんでいた。口をひらくにも開けないほど疲れたといった様子だった。

先生は、皆の無言の視線がいたたまれなかった。両親に、声もかけることもできず、病院をあとにした。遠くの色づき始めた山々、黄色の海の上に広がる空の青。自然だけが何事もなかったように美しいコントラストをみせていた。稲穂の実るあぜ道を学校に向かいながら、先生は、悔いても悔いても悔い切れない気持ちに苦しんでいた。あのときプールに写真を撮りに行っていれば、展示作業してくれている先生方に遠慮してあとに伸ばさなかったなら・・・後悔は、あとからあとから湧きあがってくる。学校に着くと、展示作業は、終わっていた。熊谷は、ただただ皆に頭を下げた。が、展示会も授賞式も、もはや喜ぶべきことでも祝うことでもなくなっていた。先生は、過度の疲れからもうどうでもよい気持ちになっていた。展示された芦沢くんの写真の前で祈るしかなかった。皆も、声をかける言葉もなく黙ってたたずむばかりだった。

どれほどの時が流れただろうか。廊下を走る足音が響いてきた。皆、入り口に視線を注いだ。教頭先生が、息を切らせてかけこんできた。堅い表情だった。皆、一瞬にして事態を理解した。教頭先生は、畳を踏みしめて歩いてくると、いちど咳払いして言った。

「いま、橋下医院の方から連絡が入りました。あしざわひろふみくん午後3時10分、死亡しました」

女先生が泣き崩れました。皆起ったまま言葉もありませんでした。私は、新聞記者の習性で、早く社にもどって事故の記事をかかなければと急いた気持ちになりました。それで、黙って頭をさげて退室しました。そのとき私の頭の中はひどく冷静でした。展示会は、実際、どうなるのだろう。そんなことを考えていました。しかし、さすがに聞けませんでした。でも展示会を開くにしろ、中止にしろ、記事は、最終の輪転機には、まだ余裕がある。そんな計算をしていたのです。私は、隣り町にある社に戻り、事故の記事を書くと、再び桑谷村に戻った。お通夜の取材と、展示会の動向を書くためだった。

残暑の名残が消えて秋風がススキの穂を揺らしはじめた夕刻、芦沢宏文君の家で通夜がはじまった。悲しい葬式だった。弔問客のなか、校長、教頭先生と並んで読経を聴く先生は、まるで自分の責任のよう込ませていた。の置き場がないほど、かった。

「お焼香をおねがいします」承久寺のお和尚の力強い声がして、焼香がはじまった。

熊谷先生の番がきた。先生が遺族に深々と一礼した、そのとき「クマガイさんよ」突然、遺族の席から、鋭い声があがった。「ヒロフミが死んだ原因、先生にもあるんじゃないか。あんたが、写真ばっかし撮ってるんで、そいで宏文は死んだんじゃあないのか」声の主は、痩せて日焼けした色の黒い親戚の中年男性だった。先生は、ひたすら頭をさげた。

「カメラなんか、持って、金持ち面して」彼は、甲高い声で責め立てた。その声に通夜の席はしんと静まりかえった。読経もぱたとやんでしまった。芦沢くんの家は、満州帰りの貧しい農家だった。「行けば1町歩の大地主」そんな国策のうたい文句に踊らされ、僅かな農地を手放して満州に渡ったのだ。それが3カ月も経たないうちに、無一文となり命からがら帰えってきた。それだけに国の仕事とはいえ満州の写真を撮った先生のことは、日ごろからよくおもっていなかったようだ。

「写真展もやめちまえ、こんなときに、なにが展示会だ」

「もうしわけございません。やりませんので」

先生は、展示会を中止を決めてきた。せっかく皆に準備してもらったのに申し訳なかったが、さすがこんなときはできないと思った。

「もう写真は、とらんでくれ、ひろふみがかわいそうとおもうなら、もう写つせんはずだ」

「すみません。もうとりません」

「本当か、それはほんとうだか。ほんまのことずらか」彼は、約束をとりつけるかのように、詰め寄った。先生は、あたまを低くして、何度も謝った。その光景は見ていて辛かった。私は、不安になった。もしかして、先生は、写真を撮らないことを約束してしまうのではないか、展示会も中止して、受賞も辞退してしまうのではないか。そのときだった。

「やめてくんろ!!」突然、宏文くんの母親が叫んだ。葬儀会場は、一瞬、時が静止したように静まり返った。

「宏文が死んだのは、カメラのせいでも先生のせいでもないだに。宏文に注意がなかったずらに、三年生にもなって、きをつけろといっといたのに、深い方に行って、じぶんがわるかったんな」

「いや、わしがわるかったんな。わしがいってとみとりゃあよかったんな」先生は、深々と坊主頭を下げると言った。「おわびしきれんが、やめますで」

「先生、そんなこというのはやめとくれ、明日から展示会、必ず開いてくんな。宏文は永遠の一年生です。他の子は、みんな大きくなっていくだが、宏文は一年生のままだに。ずっとこんさきも。展示会で、そのことをみんなにみせてやってくんな。先生、写真展、やめたら、宏文は、永遠にわすれられちまうだに。お願いしますだ。それから、先生、一年生の写真、これからずっと撮りつづけてくんな。それをひろふみの供養としてくんな」

「お母さん、ありがとうございます。約束します」先生は、つぶやいて、なんども頭をさげた。参列者もほっとしたのか、会場に安堵のざわめきを感じた。緊迫していた空気がいくぶん緩んだような気がした。ふたたび読経がはじまった。先生は、焼香を終えると一人とぼとぼと歩いていった。夜の帳が下りていた。私は、走ってあとを追いかけたが、立ち止まった。先生の孤独と悲しみが寄せ付けなかった。先生は写真をやめてしまうのだろうか。いや、そんなことはない。母親と「永遠の一年生」の約束をしたのだ。母親の願いを反古にするはずがない。しかし、先生の責任感を思うと、カメラをおいてしまうかも。いや、そんなことはない。私は、そんな堂々巡りをしながら最終バスに揺られ社に戻った。深夜の締切時間がせまっていたが、葬儀の様子は、どうしても書くことができなかった。

これがあの日、私が目撃した出来事のすべてです。先生は、それからの人生で、あの日のことは封印しました。でも、カメラをおくことはなかった。母親との約束を守って、その後の一年生を撮りつづけた。彼らを撮ることが永遠の一年生への供養だったのです。先生は、多くの作品が認めら、たくさんの賞を受けました。でも、いつも寂しそうでした。祝いごとにぎやかなことを避けておられました。満州のこと、プールで死んだ「一年生」のことがいつも気になっておられたのでしょう。決して順風満帆な人生ではなかったのです。(完)

岩波写真文庫『一年生』撮影から受賞までの経緯

(『会地小学校の百年』「会地小学校沿革史」の項「当校のあゆみ」)

昭和28年4月1日 熊谷元一先生「一年生」撮影開始

昭和28年7月 プール竣工(プール開き)

昭和29年3月 熊谷元一先生「一年生撮影完了

昭和30年3月 岩波写真文庫『一年生』刊行

昭和30年8月 岩波写真文庫『一年生』第一回毎日文化賞決定

昭和30年9月4日 3年生芦沢宏文君プールにて死亡

昭和30年9月19日 熊谷元一先生、毎日文化賞受賞