熊谷元一研究

『熊谷元一写真集 黒板絵は残った』(D文学研究会 2015)より

|

最後の宿題ー『黒板絵』出版まで

下原敏彦

|

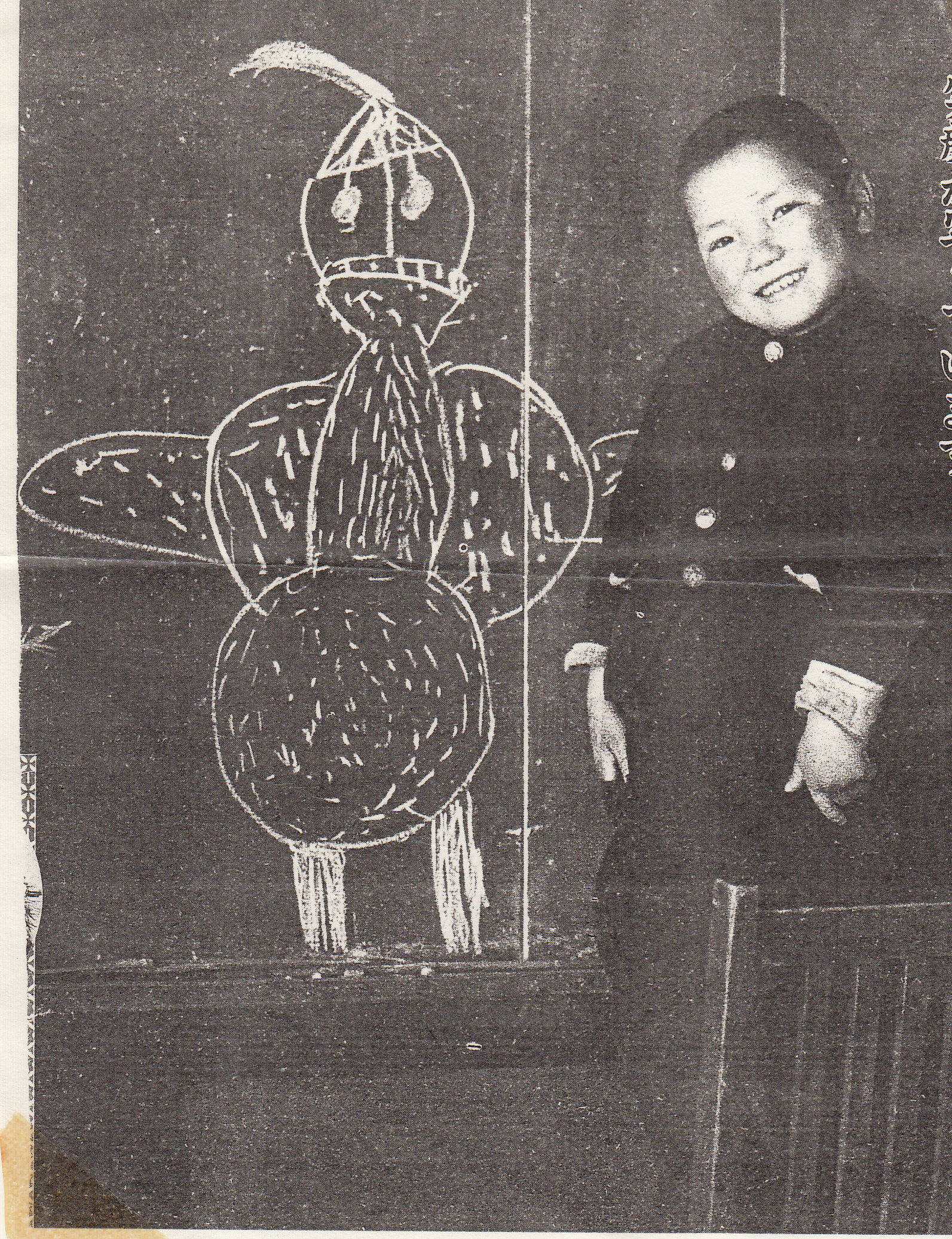

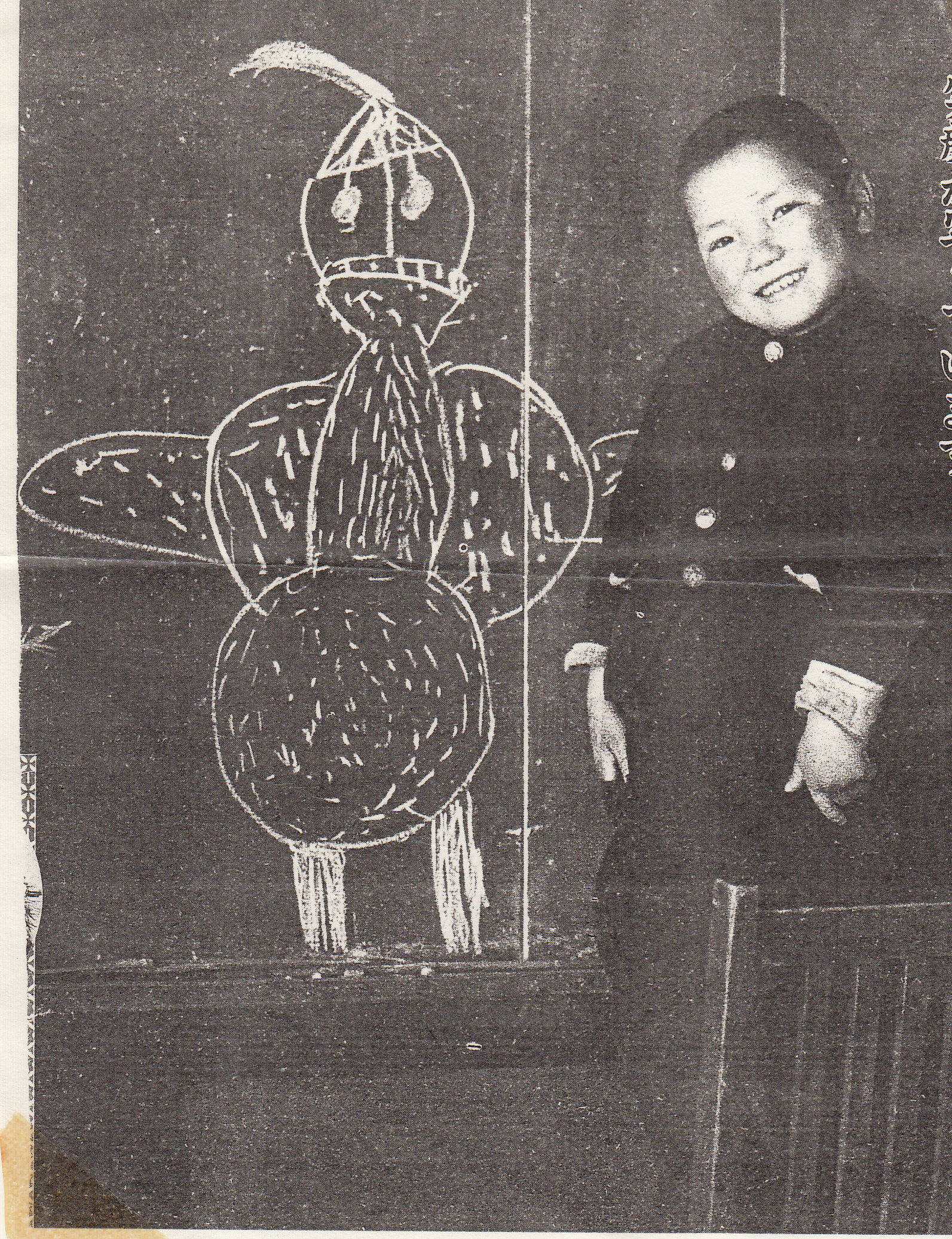

休み時間、子供たちが黒板に落書きする。今日では、どうか知らないが、むかしはごくありふれた教室風景だった。限られた僅かな時間、子供たちはチビたチョークで頭に思い浮かんだことを好き勝手に夢中で描いた。そして、始業のベルが鳴るとあわててきれいさっぱり消し去った。黒板絵は、はかない存在である。ときには悪戯の動かぬ証拠品にもなる。記録されない子供たちの今でもあった。

昭和二十八年(一九五三年)信州伊那谷のある山村の小学校。入学した小学一年生は、休み時間黒板に多くの落書き絵を描いた。本来なら、黒板は教師の聖域として侵さざる場所である。たいていの教師は、禁止した。が、その教師は、子供たちにチョークを与え「描きたいものは描いていいよ」と黒板を解放した。子供たちは、はじめとまどった。が、一人二人と黒板に並んで恐る恐る描きはじめた。すぐに夢中になって描きだした。終戦から七年と半年、日本はまだ貧しかった。紙も鉛筆も貴重なものだった。黒板は、思いきり落書きできる。無限の画用紙となった。休み時間、黒板に向かう子供たち。教師はその背中をやさしく見守った。そして、描かれた落書き絵をカメラに撮って、永遠のものとした。

ここに紹介するのは昭和二十八年四月〜昭和三十一年三月までの黒板絵である。この時期は、人間の成長過程において子どもが幼児から少年に変わる重要な時期である。描かれる絵の大胆さ上達度もみえるが、想像力、創造性のあらわれも知ることができる。一年生のときの黒板絵、二年生のときの黒板絵、三年生のときの黒板絵。カメラに収め記録したことで、そこに子供の成長をみてとることができる。落書き絵の普遍性を知ることができる。美術教育の域を超えた学校教育の貴重な成果ともいえる。「教育とは、教えるものではなく、見守ること」とは撮影した教師の教育信念である。残された黒板絵は、具現化された教育の一環ともいえる。教育者として面目躍如たるものがある。

熊谷元一先生は、平成二十二年十一月六日に亡くなった。葬儀は五日後の十一日に行われた。が、私は参列できなかった。折り悪く、脊椎手術で入院していた。同時刻、ベットの上で冥福を祈った。が、そのとき重大なことを思い出した。先生の百一歳の人生は、写真家・童画家・教師の三足のわらじを履いた人生だった。どのわらじも十分に履ききった悔いない人生に思えた。が、先生には、一つだけやり残した仕事があった。何年か前、写真集『五十歳になった一年生』を出版した後だったか、先生から、「こんどは黒板絵を本にしたい」と相談された。先生が、撮った写真、描いた童画は、たいてい一冊の本になっていた。そんな中で唯一、本にしていなかったのが黒板絵だった。

先生は、昭和二十八年、担任になった小学一年生を写真に撮り始めた。一年間、学校での小学一年生を撮りつづけた写真は、岩波写真文庫『一年生』となってひろく読まれた。写真界、教育界からも高い評価を得た。一年生の写真撮影は、一年間で終わったが、ひきつづき三年間、撮りつづけたものがある。子供たちが黒板に落書きした黒板絵がそれである。一年生から三年生まで、本当に沢山の黒板絵がカメラに納められた。それらは岩波写真文庫『一年生』でも紹介されているが、ごく一部に過ぎない。それ故、先生は、黒板絵だけを一冊の本にできないものかと腐心されていた。しかし、なぜか出版できなかった。

「おもしれえと思うんだが・・・」先生は、そういって苦笑されて、私の前に黒板絵の写真を並べてみせた。

「そうですね。ほんとうに、おもしろい本になるとおもいます」私は、おうむ返しにいった。が、軽い気持ちだった。先生のことだ、そのうちきっと本にするだろう。そんなふうに思っていた。もっとも、私の黒板絵への思いは強かった。子供時代、吃音だった私は、すべてに自信がなかった。勉強も運動も話すことも嫌いだった。そんな劣等児童の私を先生は、いつも「おまえさんの、黒板絵は、たいしたものだ」と、ほめた。先生は、ほめ上手の教師だった。どんなにできない子でも、必ずよいところを見つけてほめた。私の場合、ほめるものが黒板絵しかなかったのだろう。先生がほめるのは、社会にでても変わることはなかった。黒板絵は、私にとって人生の応援歌だった。そんな思いもあって、先生が「だれか、やってくれる人がいれば・・・」と、いったとき思わず「わたしがきっと本にします。やらせてください」と、無謀にも引き受けてしまった。「そうか、やってくれるか、よかった、よかった」先生は、ほっとしたように何度も小さく頷き、仕事のすべてを私に託した。

私は、先生からたくさんの黒板絵の写真とネガを預かった。すぐにでも黒板絵の写真集は、できると思った。ところが、黒板絵の本づくりは、ことのほか難しかった。半世紀前、山村の小学校の黒板に描かれた落書き絵。そんなものに、いったいだれが興味もつのか。私は、毎夜、黒板絵の写真の山を前にため息をついた。編集作業は遅々として進まなかった。暗礁にのりあげたまま、いたずらに月日が過ぎた。その間、先生は、なにも聞かなかった。催促もなかった。それをよいことに私は、黒板絵の写真を奥に奥にと仕舞いこんだ。そうして、先生の白寿記念としての文集『還暦になった一年生』づくりに没頭した。初のカラー版の文集ができたのは、先生が亡くなる半年前だった。先生は、大いに喜んでくれた。そして、そのとき新しい写真集の計画を話された。私は、協力を約束した。が、あとで思うと先生の本心は、次は、『黒板絵』を、ではなかったかと思う。任せた以上、口をださない。それが先生の信条だったのかも――それをよいことに私は、今日まで放擲してきた。先生の葬儀の日、突如、私は、約束を思いだして悔いにかられた。そうして、決心した。なんとしても、「黒板絵」を出版しようと。 だがしかし、それも果たせぬまま三年が流れた。私は、なぜ手こずっているのか。うまくまとめることができないのか。或る晩、、突然、その理由がわかった。

先生は、なぜ黒板を解放したのか。そこに描かれた落書き絵をカメラに納めて永遠のものにしたのか。私には、黒板絵の意義が少しもわかっていなかった。昭和二十八年から三十年、日本の民主主義教育は、はじまったばかり。黒板絵は、そんな時代の映し絵。誰にも強制されず、だれにも指導されず、ただ思ったこと、頭に浮かんだことを自由に無心で描く。それは新しい学校教育の道標でもある。そのことがわかったとき、黒板絵の意義をはじめて理解できた。同時に、黒板絵には、いつの時代でもかわらぬ普遍性があることを改めて感じた。そんな次第で元一先生の最後の宿題、ここにようやくつくることができました。天国の先生には遅くなったこと、深くお詫び申し上げます。