典拠:『文芸春秋』1956年1月号

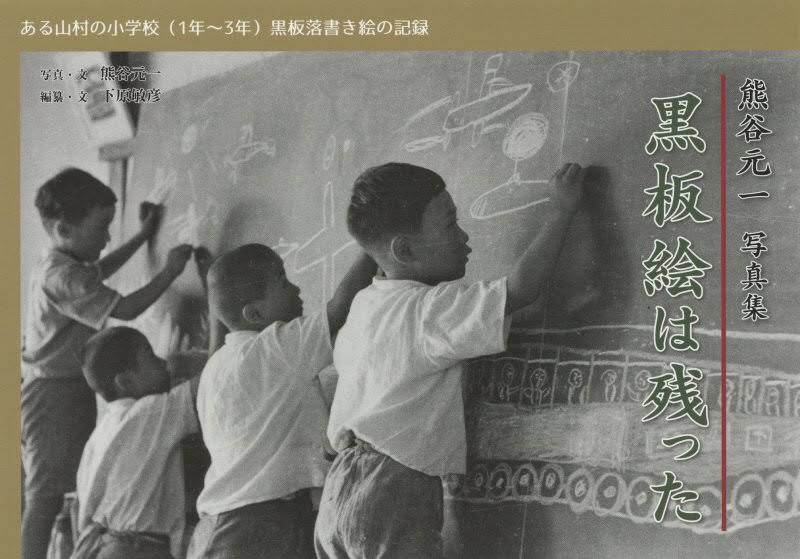

黒板絵

熊谷元一

黒板絵という言葉が児童絵の中の一つの分野として世間に通用するかどうかわからない。教師は、毎日黒板に文字や絵を書いて児童に教える。教師専用の黒板に児童が休み時間にたまたま絵や文字を書くとこれを「落書」といってしかることが多い。これは板塀や土蔵の壁などにいたずら書きをするのと同一視するからである。私が一年生を受持って三日目頃、教室へはいってみると黒板いっぱいの大きな鳥の絵が描いてある。こんな大きなものを何の苦もなく描くとはすばらしいことだと思って、誰が描いたのか聞いてみたが、誰も私だという者がない。落書ならしいて筆者をせんさくする必要もないのでそのままにした。でもこのまま消してしまえば再び見ることが出来ないのでなんだかおしい気がした。そうかといって消さずにおくわけにもいかないので、写真にとっておくことにした。この大きさに引伸すことは出来なくてもスライドにして幻灯機にかければもとの大きさに再現することが出来ると思った。写真をとるのを子供たちは、不思議な顔をして見ていた。

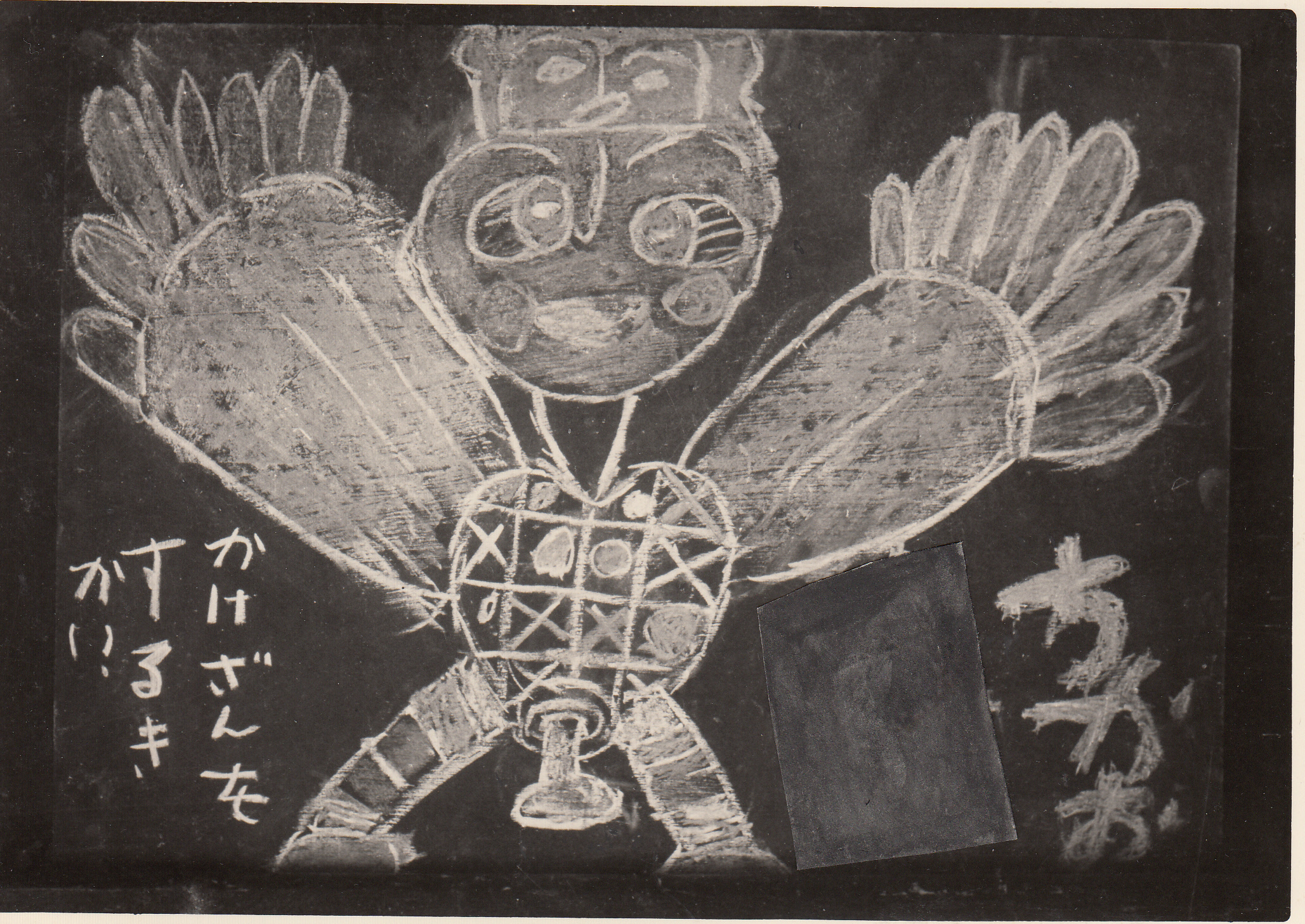

後にこれは学校の黒板だがみんなが一生懸命に描くのならどんな絵を描いてもいいと話し、各組で使い終わった小さいチョークを集めておいてやった。次の日、何か描いてあるかと思って多少の期待をもつて教室にはいつたが何も描いてなかった。むりに描かすこともないと思って別に何もいわなかった。その後、ちょいちょい描いてあったが、これはというおもしろいものはなかった。7月頃になると時々いい絵が描いてあった。おもしろいものは日付と描いた子供の名前を書き添えて写真にとっておいた。天気のいい日は殆ど絵がない。雨の日など教室におりがちな日に描くことが多い。描くことがらも思いつくままに描くので、動物もあれば乗物、日常生活の一こま、空想的な絵のこともある。ある日、かたつむりのようなうずまきの上に足が四本出ていて、うずまきの終わりの大きくなったところに人間の横顔のようなものが描いてある。いくら考えてもわからないので、これは何を描いたのかと聞くと「先生わからんのかな、めんめんだいろ(かたつむり)がかめをのんだとこな。」「ほうこの足のようなものは何だ。」「かめの足がそこから出たのな。」とすましている。ずいぶん奇想天外なことを考える子供もいるものだと思って、これはなかなかおもしろいとほめてやった。その子はニコニコわらっていた。

黒板絵を描くのは組35人中約3分の1で他の3分の1が時々描き、残りの3分の1の子供たちはあまり描かない。一人が汽車の絵の輪郭を描くと他の一人が乗客を描く。また一人来てそれに色をぬる。それを見て2,3人がトンネルやレールを描くというようにごく自然に共同製作をやっている。僕の描く絵に手を入れてはいけないとは決して言わない。学校の黒板に描いているのだから誰が描いても文句はないと思っているのかどうか。自分のしていることにおせっかいされるとりきみかかることの多い子供にしてはおもしろい現象だとい思う。

絵の大きさは極く小さいものから二面つづきの黒板いっぱいの大きな絵のこともある。こうした大きなものになると自分の背だけでは届かない。腰掛を持ち出してその上にのぼって眼をかがやかしながら一心に描いている。画用紙ではこんな大きな絵はめったに出来ないが黒板絵では自由にたやすく出来る。一回の休み時間だけでは描き終えない時は授業中も消すのをやめて次の休み時間まで待ってやって完成さしたこともある。何も画用紙へ描くだけが児童画ではないとい思ったからである。はじめは多く一色であったが、色のチョークをあたえるとだんだん色彩が豊になった。そうなると白黒写真では実感が出ないのでカラーフィルムをふんぱつしてとることにした。一年の三学期から二年はじめにかけてはずいぶん描いた。やはり冬季は校庭がぬかっていて外で遊べないので絵を描くことが多かった。二年生も二学期、三学期となると内容もだんだん複雑になり、色彩も絵具では出ないようなチョーク独特の味が出ることもあった。

どんな力作でも描きあげればすぐ消されるのが黒板絵だ。描くことにのみよろこびを感じ、丸を一つもらうでもなく、多くの人に見てもらってほめられるのでもない。ましてコンクールに出すようなことはできない。二ヵ年間に描いた三百くらいにのぼる絵も今はただ私の密着帳に残っているだけである。でもこれは決して「落書き」ではなく、小学校の低学年や幼児にはぜひ描かしたい「楽書き」であると信じている。

(岩波書店 桑原涼氏より資料提供を受けました)